Le Pakistan évacue plus de 150 000 personnes alors que l'Inde émet le premier avertissement d'inondation transfrontalier depuis des mois

Quand les eaux montent : l'évacuation massive au Pakistan met en lumière la réalité climatique régionale

LAHORE, Pakistan — Dans une scène devenue dramatiquement familière à travers l'Asie du Sud, des centaines de camps de secours parsèment le paysage de la province du Pendjab alors que le Pakistan orchestre l'une de ses plus grandes évacuations civiles de mémoire récente. Plus de 150 000 personnes – avec des estimations dépassant les 200 000 – ont été relocalisées des communautés riveraines suite à une alerte diplomatique sans précédent de l'Inde concernant des inondations transfrontalières imminentes.

L'urgence s'est déroulée avec une efficacité saisissante le 25 août lorsque l'Inde, rompant des mois de silence diplomatique, a transmis des avertissements d'inondation par des canaux officiels plutôt que par les mécanismes établis du traité sur l'eau. En quelques heures, l'Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan a activé les protocoles d'urgence dans les districts de l'est du Pendjab, déclenchant des évacuations massives le long des rivières Sutlej, Ravi et Chenab.

Cette crise représente bien plus que des inondations saisonnières. Elle met en lumière l'intersection de la volatilité climatique, des infrastructures vieillissantes et des tensions géopolitiques qui définissent de plus en plus le risque d'investissement dans l'économie combinée de 4 000 milliards de dollars de l'Asie du Sud.

La réalité hydraulique derrière le silence diplomatique

Le déclencheur immédiat remonte à des conditions météorologiques extrêmes qui ont poussé le système de réservoirs en amont de l'Inde à ses limites opérationnelles. Le barrage de Bhakra, pierre angulaire de la gestion régionale de l'eau, a atteint près de 509,6 mètres – dangereusement proche de son maximum de 512,0 mètres – forçant des lâchers contrôlés qui sont passés d'une gestion de l'eau routinière à une crise régionale.

« La physique est impitoyable ici », a noté un expert en hydrologie régionale ayant requis l'anonymat. « Lorsque les réservoirs atteignent leur capacité lors d'épisodes de mousson extrêmes, les protocoles de lâcher deviennent des questions de nécessité technique, et non de choix diplomatique. »

L'effet de cascade s'est avéré rapide et sévère. Alors que les lâchers du barrage de Thein en Inde ont provoqué le débordement de la rivière Ravi à Lakhanpur, les risques d'inondation en aval ont augmenté dans les régions les plus productives sur le plan agricole du Pakistan. Les bulletins provinciaux ont averti de conditions d'inondation « exceptionnellement élevées » dans les 48 heures, un langage généralement réservé aux événements qui ne se produisent qu'une fois par décennie.

Le bilan de la mousson au Pakistan, dépassant les 800 morts depuis le 26 juin, rivalise désormais avec les inondations dévastatrices de 2022 qui ont submergé un tiers du pays. Le coût humain s'étend au-delà des pertes immédiates – les établissements de santé signalent une augmentation des cas de paludisme, d'infections cutanées et de morsures de serpent alors que les populations déplacées mettent à rude épreuve les capacités médicales locales.

Décès liés à la mousson au Pakistan, comparant la saison actuelle aux inondations dévastatrices de 2022.

| Année | Décès |

|---|---|

| 2023 | 788 |

| 2022 | 1 739 |

| 2010 | 1 985 |

Les canaux diplomatiques se fissurent sous la pression climatique

La décision de transmettre les avertissements d'inondation par des canaux diplomatiques plutôt que techniques expose des fractures plus profondes dans la gouvernance régionale de l'eau. Depuis des mois, les contacts officiels entre les voisins dotés de l'arme nucléaire étaient suspendus suite à des incidents de sécurité et à des frappes réciproques plus tôt cette année.

Le choix de l'Inde de contourner la Commission permanente de l'Indus – l'organisme binational établi en vertu du Traité des eaux de l'Indus de 1960 – signale à la fois une gestion de crise pragmatique et un effondrement institutionnel. L'alerte diplomatique, présentée comme une nécessité humanitaire, représente le premier contact officiel publiquement reconnu depuis des mois.

Les experts en gestion de l'eau expriment leur inquiétude quant aux implications qui créent un précédent. « Opérer en dehors des mécanismes de traité établis lors des urgences climatiques crée un caractère ad hoc dangereux », a observé un ancien diplomate de l'eau. « Juste au moment où nous avons le plus besoin de coordination institutionnelle, nous assistons à son érosion. »

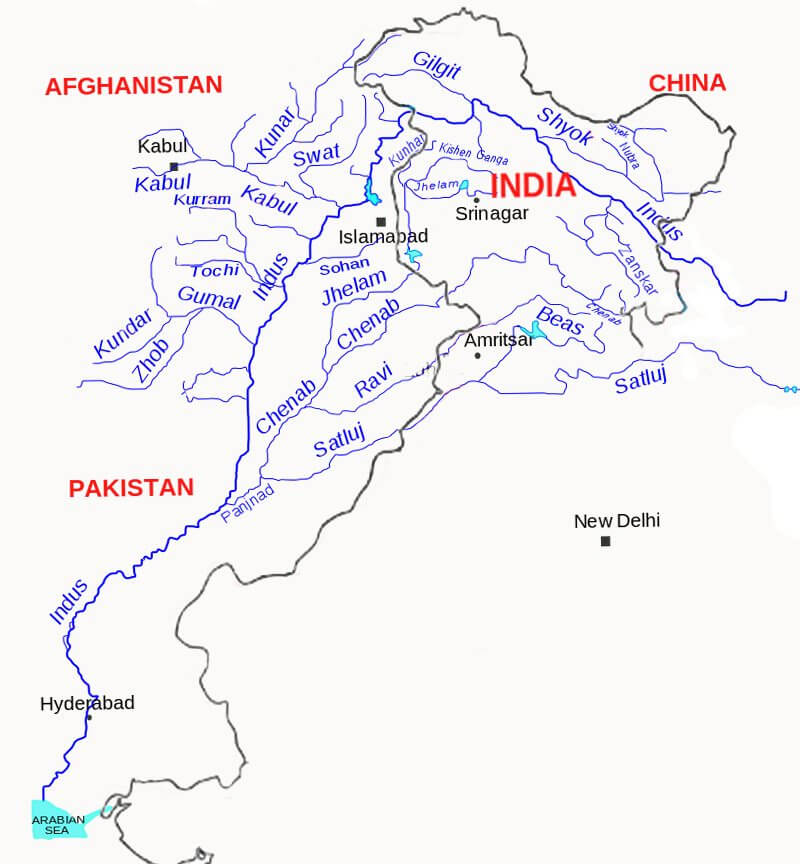

Le Traité des eaux de l'Indus est un accord de partage des eaux signé en 1960 entre l'Inde et le Pakistan. Il alloue les eaux du système fluvial de l'Indus, accordant à l'Inde le contrôle des trois rivières orientales (Ravi, Beas, Sutlej) et au Pakistan le contrôle des trois rivières occidentales (Indus, Jhelum, Chenab).

Le Traité des eaux de l'Indus, régissant la gestion des fleuves entre les nations depuis plus de six décennies, alloue les rivières de l'Est (Ravi, Sutlej, Beas) à l'Inde et les rivières de l'Ouest (Jhelum, Chenab, Indus) au Pakistan. Cette division ajoute une sensibilité complexe aux décisions de lâcher en amont lors d'événements météorologiques extrêmes.

Le calcul économique de la perturbation climatique

Les implications économiques de l'évacuation dépassent largement les coûts humanitaires immédiats. Les cultures de kharif du Pendjab – riz, coton, canne à sucre et fourrage – subissent d'importantes pertes localisées au moment même où les marchés mondiaux des matières premières sont aux prises avec la volatilité de l'offre. Les corridors de transport desservant le commerce régional sont interrompus, avec des répercussions sur l'économie déjà tendue du Pakistan.

Les impacts sur le secteur de l'énergie aggravent la perturbation. La production hydroélectrique fluctue avec les lâchers d'urgence tandis que les digues, ponts et infrastructures de canaux subissent des tests de résistance qui pourraient élever les risques d'irrigation à moyen terme. La géographie économique des deux nations dépend fortement de la productivité agricole du Pendjab, faisant des dommages causés par les inondations une vulnérabilité régionale partagée.

Les analystes financiers qui suivent les marchés d'Asie du Sud notent des tendances préoccupantes. « Nous constatons que les tests de résistance des infrastructures se produisent avec une fréquence croissante », a commenté un spécialiste senior des marchés émergents. « La question est de savoir si les cadres institutionnels peuvent s'adapter assez rapidement pour gérer la volatilité amplifiée par le climat. »

L'arithmétique du déplacement

Les opérations de secours révèlent à la fois des gains en matière de préparation et des lacunes persistantes. L'activation rapide par le Pakistan de centaines de camps de secours et l'assistance de l'armée démontrent des capacités de réponse aux urgences améliorées, développées grâce à une dure expérience. Rescue 1122, le service d'urgence provincial, a signalé avoir déplacé plus de 32 500 personnes lors d'opérations coordonnées qui se sont étendues à mesure que les conditions se détérioraient.

Pourtant, les chiffres de déplacement varient considérablement selon les sources officielles – une variance qui complique l'allocation des ressources et révèle des défis de coordination. Reuters a cité environ 150 000 personnes évacuées tandis que l'AP a signalé plus de 200 000 personnes déplacées, suggérant un flux continu dans les populations affectées à mesure que les évacuations au niveau des districts se poursuivent.

Le déblocage de fonds d'urgence par l'ONU pour soutenir la réponse du Pakistan souligne la reconnaissance internationale de l'ampleur de la crise. La surveillance sanitaire devient essentielle car les eaux de crue stagnantes créent des conditions idéales pour les épidémies de maladies à transmission vectorielle, apparaissant généralement 10 à 20 jours après le pic des inondations.

Veille économique : lire le risque climatique à travers le stress hydrique

Une analyse prospective des investissements suggère plusieurs thèmes émergents. La volatilité régionale des matières premières agricoles semble de plus en plus corrélée à la fréquence des événements météorologiques extrêmes plutôt qu'aux schémas saisonniers. Les actions agricoles pakistanaises, déjà sous pression en raison des difficultés économiques, font face à une incertitude supplémentaire due au climat.

La résilience des infrastructures apparaît comme un critère d'investissement essentiel. Les entreprises dotées de chaînes d'approvisionnement résistantes aux inondations et d'une géographie opérationnelle diversifiée pourraient surperformer lors d'événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. Les investissements dans le secteur de l'énergie font face à une double pression : la volatilité de l'hydroélectricité et la stabilité du réseau pendant les périodes d'urgence.

La dimension diplomatique ajoute une autre couche de complexité. Une coopération réussie en matière de crise pourrait catalyser un engagement économique bilatéral plus large, en particulier dans les infrastructures d'adaptation climatique. À l'inverse, la politisation de la gestion de l'eau pourrait fragmenter les chaînes d'approvisionnement régionales et augmenter les primes de risque pays.

Prévisions à travers la tempête

La surveillance à court terme se concentre sur les niveaux de crue maximaux des rivières au cours des prochaines 48 à 72 heures, avec des crues secondaires potentielles à mesure que des vannes de barrage supplémentaires sont gérées. Les alertes provinciales avertissent de possibles niveaux de crue « très élevés » se propageant en aval jusqu'à début septembre, avec une attention particulière aux zones du bassin inférieur.

Les implications à moyen terme se concentrent sur la durée de la mousson. Les schémas météorologiques suggèrent que des conditions actives persisteront au moins jusqu'au 10 septembre, prolongeant la durée des évacuations et la pression sur les infrastructures de secours. La surveillance des maladies devient primordiale à mesure que le déplacement de la population se poursuit.

Le changement climatique a un impact profond sur la mousson en Asie du Sud, entraînant des événements météorologiques plus extrêmes. Cela inclut une variabilité accrue, avec des épisodes de précipitations plus intenses et des périodes de sécheresse plus longues, perturbant la sécurité de l'eau et l'agriculture régionales.

À plus long terme, cette crise accélère la pression pour une adaptation institutionnelle. Le partage transfrontalier de données d'inondation en temps réel, les protocoles de déstockage des réservoirs avant la mousson et les réformes de la gestion des plaines inondables apparaissent comme des priorités politiques. La question est de savoir si les cadres politiques peuvent évoluer pour correspondre à la réalité climatique.

Les professionnels de l'investissement qui suivent l'exposition régionale devraient surveiller les opérations des vannes des principaux réservoirs en amont, les métriques de capacité d'évacuation et les prévisions de précipitations à travers le bassin versant de l'Himalaya occidental. Le cadre narratif adopté par les deux gouvernements – sécurité coopérative versus eau militarisée – déterminera si les futures alertes arriveront plus rapidement et avec plus de détails, ou deviendront de plus en plus politisées.

Alors que les camps de secours s'étendent dans les districts riverains du Pendjab, la leçon plus large se cristallise : l'avenir économique de l'Asie du Sud dépend de plus en plus de la gestion de la volatilité climatique par la coopération régionale, et non malgré les tensions politiques. L'alternative – une diplomatie dictée par la crise au milieu d'une urgence humanitaire – n'offre ni stabilité ni prospérité aux 1,8 milliard d'habitants du sous-continent.

Les performances passées des phénomènes météorologiques ne garantissent pas les résultats futurs. Les investisseurs devraient consulter des professionnels qualifiés avant de prendre des décisions basées sur l'analyse des risques climatiques.